Benvenuti, sono il Dott. Valentino Moretto, psicologo e psicoterapeuta, mi occupo del trattamento del disagio e della sofferenza psichica, attraverso la parola e la sua cura.

Quando i pensieri non mollano la presa: dai topi di Freud all’Altro di Lacan

Immaginate di essere immersi in un’attività quotidiana come leggere, cucinare, parlare con qualcuno e, all’improvviso, un pensiero si insinua nella vostra mente. Non lo avete invitato. Non ha un legame chiaro con quello che stavate facendo. Eppure si piazza lì, insistente, come un brano musicale che non vuole smettere di suonare. Potreste perfino sapere che è assurdo, sproporzionato, inutile pensarci ancora. Ma non serve: il pensiero rimane, richiede attenzione, si ripresenta ancora e ancora.

Freud, nei suoi studi, ha dedicato un’analisi profonda a questo fenomeno, e uno dei casi più celebri che ci ha lasciato (“L’uomo dei topi”) ci aiuta a capire che cosa significa quando un pensiero diventa ossessivo.

Quando il pensiero è un’azione trattenuta (Freud)

Freud osserva che un pensiero diventa ossessivo quando assume, per un blocco a livello dell’azione, la stessa energia che normalmente riserviamo a fare qualcosa di concreto. In altre parole, non è solo un’idea: è un’azione “regredita” nella forma di pensiero. Come se l’atto, invece di compiersi nel mondo esterno, fosse stato arrestato e costretto a girare in cerchio dentro la mente.

Nel caso dell’Uomo dei topi, Freud nota che il pensiero ossessivo, una volta arrivato alla coscienza con questa carica eccessiva, deve poi essere protetto da ogni tentativo della mente cosciente di risolverlo. Il soggetto mette in atto diversi meccanismi per mantenerlo vivo e intoccabile:

- Distorsione del contenuto: il pensiero si presenta in una forma alterata, così che la sua origine reale sia nascosta.

- Spostamento temporale: tra l’evento che lo ha generato e il momento in cui si manifesta passa del tempo, così che il legame tra i due non sia più evidente.

- Generalizzazione: il divieto o l’idea ossessiva si estende ben oltre il caso originale. Freud riporta l’esempio di una donna che proibiva a sé stessa ogni ornamento, quando in realtà il divieto si riferiva solo a un gioiello desiderato e mai avuto.

- Ambiguità verbale: l’uso di espressioni poco chiare o interpretabili in più modi, che diventano terreno fertile per collegamenti infiniti e malintesi.

Questi meccanismi non sono casuali: servono a mantenere il pensiero in vita, al riparo da interpretazioni che potrebbero dissolverlo.

Un dettaglio curioso: l’olfatto e la sessualità

Verso la fine del caso clinico, Freud racconta un aspetto singolare: il paziente riconosceva le persone dall’odore, come un cane, e anche da adulto era particolarmente sensibile agli odori. Freud nota che questa caratteristica non era unica: in altri pazienti ossessivi e isterici aveva trovato un legame tra il piacere olfattivo e la vita sessuale infantile, piacere che di solito svanisce crescendo. Si chiede se la perdita di centralità dell’olfatto (legata all’evoluzione della postura eretta e alla rimozione di certi stimoli) possa avere reso l’uomo più vulnerabile a certe malattie nervose, in particolare nella sfera sessuale.

Questo ci ricorda che, per Freud, la nevrosi ossessiva non è solo un fatto di pensieri “che non se ne vanno”, ma affonda le radici anche nella vita pulsionale e nei suoi legami inconsci.

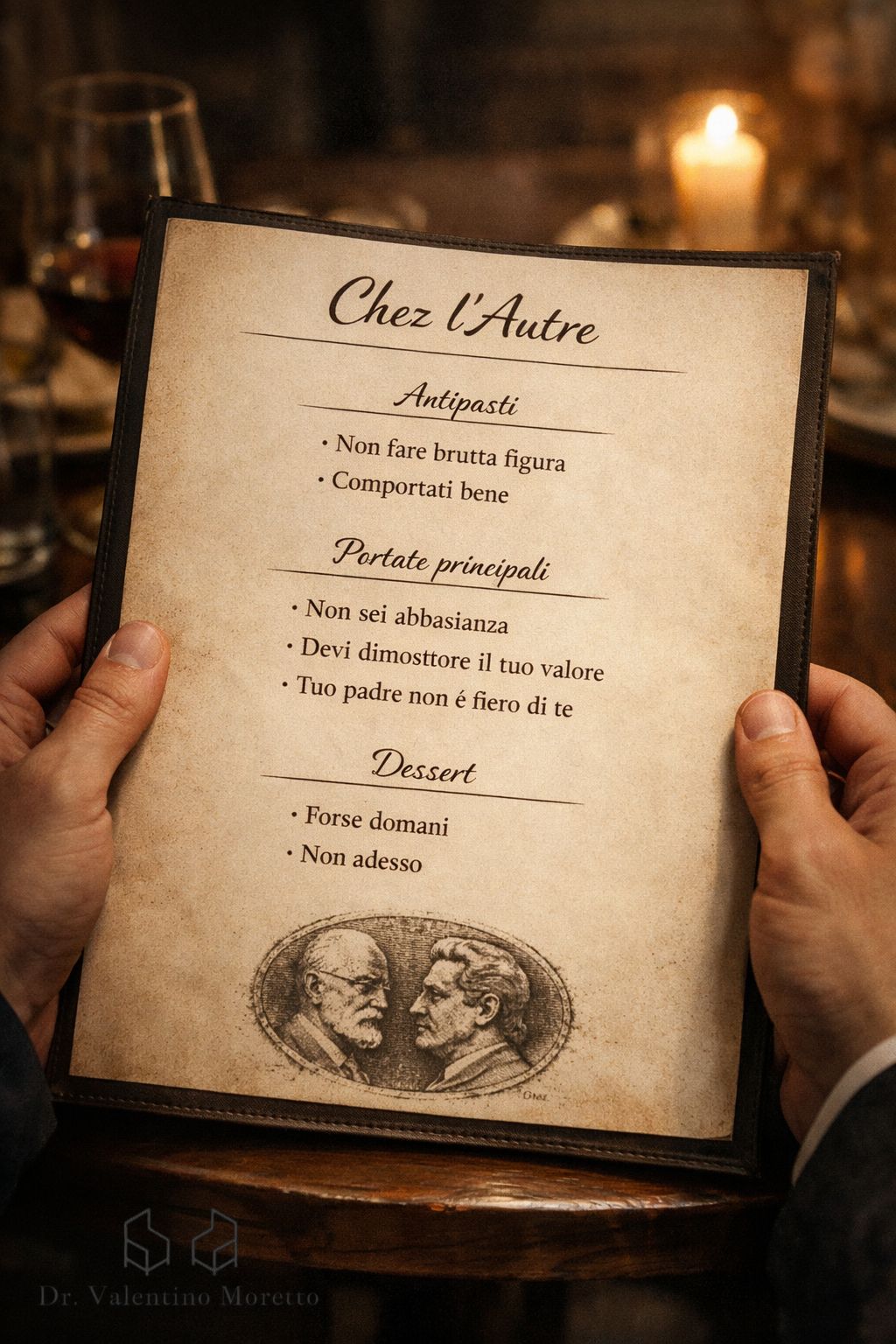

Il pensiero come strategia e il ruolo dell’Altro (Lacan)

Lacan riprende il caso dell’Uomo dei topi e lo rilegge alla luce della sua teoria del desiderio. Per lui, il pensiero ossessivo non è semplicemente un’azione trattenuta, ma una mossa in una partita che il soggetto gioca con l’Altro.

Ma cosa intende Lacan per “Altro”?

Con questa parola, scritta con la “A” maiuscola, Lacan indica qualcosa di più di una persona specifica. L’Altro è il luogo simbolico dove si trovano il linguaggio, le leggi, le regole, le aspettative, e anche le figure significative della nostra vita (genitori, autorità, partner). È l’insieme di tutto ciò con cui, volenti o nolenti, siamo chiamati a fare i conti. L’Altro è il destinatario implicito delle nostre parole e dei nostri atti: quando agiamo o pensiamo, lo facciamo sempre in un rapporto con questo “luogo”.

Il soggetto ossessivo, dice Lacan, utilizza il pensiero come un modo per ritardare il momento dell’atto, mantenendo il desiderio in sospeso e rimandando il confronto definitivo con l’Altro. Il pensiero si ripete, si complica, si ramifica, ma non porta mai a una decisione finale. Questo ritardo non è un semplice effetto collaterale: è parte integrante della posizione ossessiva.

Mentre nell’isteria il sintomo si gioca spesso nella domanda rivolta all’Altro (“Dimmi chi sono per te”), nell’ossessione il soggetto sembra voler evitare una risposta definitiva, restando in una partita infinita dove il pensiero è la mossa che prolunga il gioco.

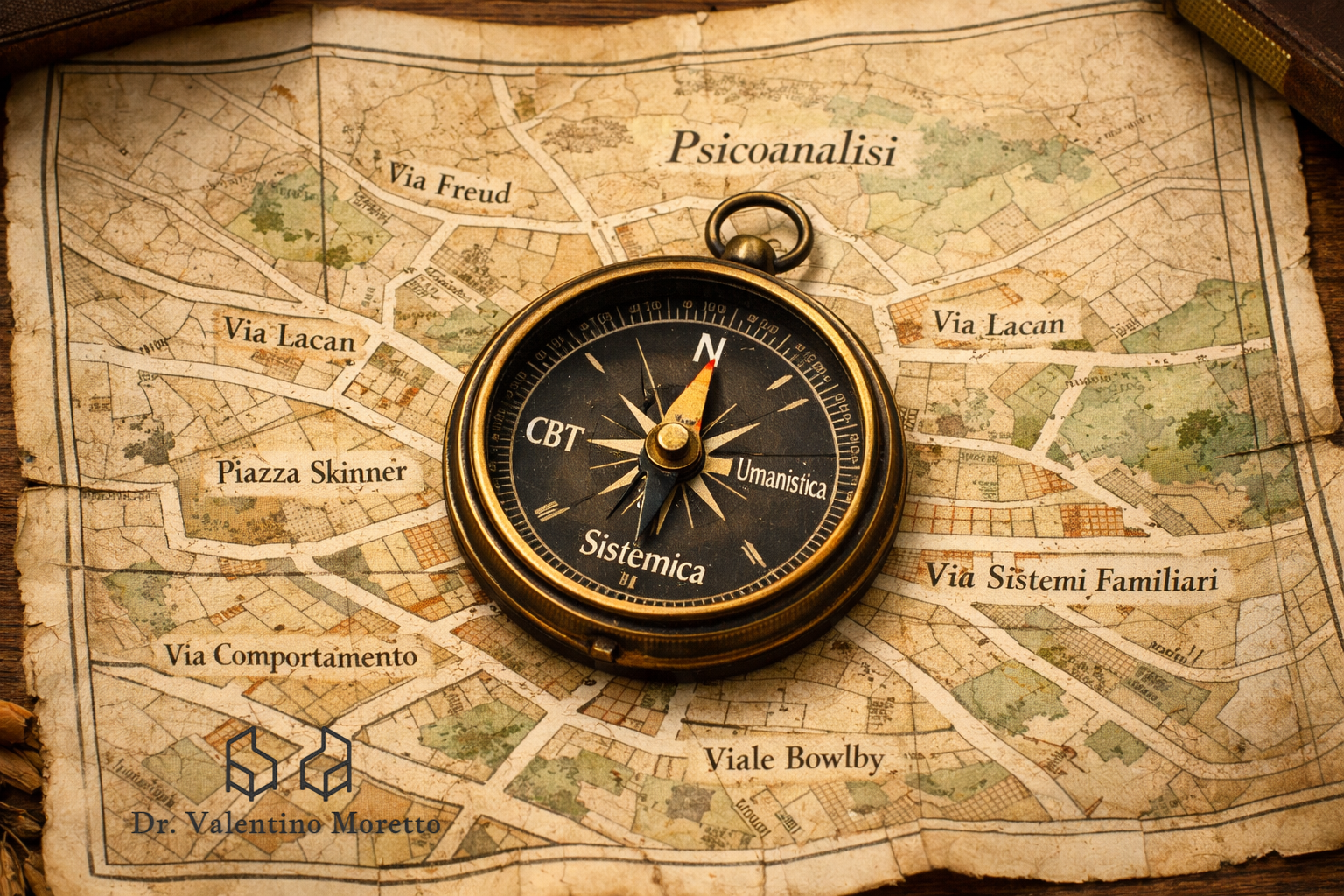

Oggi: come si manifesta e come si lavora

Nella pratica clinica contemporanea, questi meccanismi si incontrano in forme molto varie. Un pensiero ossessivo può riguardare un dubbio morale (“Ho fatto male a quella persona senza accorgermene?”), una paura catastrofica (“E se succedesse proprio a me?”), o anche un’idea senza apparente legame con la vita quotidiana.

Quasi sempre, però, se si segue il filo come fa la psicoanalisi, si scopre che quel pensiero ha perso per strada il suo contesto originario. È stato distorto, spostato, generalizzato, e così ha guadagnato un’indipendenza che lo rende difficile da “scacciare” con la sola volontà.

L’approccio psicoanalitico non è quello di combattere il pensiero per farlo sparire, ma di interrogare la sua logica: Perché questo pensiero, in questa forma, proprio adesso? Quale legame intrattiene con il desiderio, la colpa, l’Altro?

Esempio clinico: L’Uomo dei topi

Il protagonista del caso, un giovane ufficiale dell’esercito austriaco, si rivolge a Freud tormentato da pensieri ricorrenti e terrificanti: l’idea che un’atroce tortura — la “tortura dei topi” — potesse essere inflitta alle persone a lui più care, in particolare al padre defunto e alla donna amata.

Questa fantasia, che lo atterriva e lo disgustava, appariva senza che vi fosse una reale minaccia. Eppure non riusciva a liberarsene: il pensiero tornava insistentemente, soprattutto in situazioni quotidiane che sembravano non avere nulla a che fare con il suo contenuto.

Freud ricostruisce che il pensiero ossessivo aveva preso forma dopo un episodio apparentemente banale: durante una manovra militare, un ufficiale aveva raccontato al giovane la tortura dei topi come punizione inflitta in Oriente. Poco dopo, lo stesso ufficiale aveva preteso dal paziente il pagamento di un piccolo debito postale. Questo piccolo evento tocca un nodo inconscio: il denaro, nella sua storia familiare, era legato a un senso di colpa verso il padre e a conflitti di desiderio legati alla donna amata.

Il meccanismo dell’ossessione, qui, è chiaro:

- Distorsione: la scena reale (il debito, il racconto della tortura) viene trasformata in un pensiero apparentemente assurdo e privo di connessioni logiche.

- Spostamento: il legame tra la situazione concreta e l’immagine mentale è occultato, così che il pensiero sembra sorgere “dal nulla”.

- Funzione difensiva: anziché affrontare direttamente i conflitti inconsci legati a denaro, amore e rapporto con il padre, l’energia psichica si concentra sull’ossessione, che diventa il teatro sostitutivo di questi problemi.

Nella lettura lacaniana, questo giovane non è soltanto vittima di un pensiero intrusivo: è come se, attraverso l’ossessione, mantenesse in sospeso la scelta tra l’agire il proprio desiderio e il rimanere fedele a un legame simbolico con l’Altro (il padre, l’autorità). L’ossessione gli permette di restare in una partita infinita con l’Altro, rinviando il momento dell’atto.

Concludendo..

Freud ci insegna che il pensiero ossessivo è un’azione arrestata, un atto che non si è potuto compiere e che si è ritirato nel territorio mentale. Lacan ci mostra che, nella logica dell’ossessivo, questo pensiero è anche una mossa strategica: un modo per restare in gioco senza mai arrivare alla mossa finale.

In entrambi i casi, l’ossessione non è un fenomeno casuale o semplicemente “fastidioso”: è un messaggio dell’inconscio, un nodo in cui si intrecciano desiderio, divieto e rapporto con l’Altro. E finché non si trova un modo di leggerlo, continuerà a tornare, come quel brano che non smette di suonare nella mente.