Benvenuti, sono il Dott. Valentino Moretto, psicologo e psicoterapeuta, mi occupo del trattamento del disagio e della sofferenza psichica, attraverso la parola e la sua cura.

Il sintomo parla: parole, domanda e il “menù” dell’Altro

C’è una frase che, ascoltata con attenzione, apre un’intera prospettiva clinica:

“Le formazioni sintomatiche vengono sciolte attraverso le parole”.

A una prima lettura può sembrare un’affermazione semplice, quasi ovvia. Eppure, se la si prende sul serio, dice qualcosa di radicale sul modo in cui la psicoanalisi concepisce la sofferenza, il sintomo e il lavoro terapeutico.

Perché se il sintomo può essere sciolto attraverso le parole, allora significa che il sintomo è già fatto di parole. Non è qualcosa di puramente biologico, né un malfunzionamento meccanico della mente. È un modo particolare in cui il soggetto parla, anche quando crede di non stare dicendo nulla.

Il sintomo non è fuori dal linguaggio

Nella prospettiva psicoanalitica, il sintomo non è un corpo estraneo da eliminare il più in fretta possibile. È una formazione di compromesso, una costruzione che prende forma all’interno del linguaggio.

Ansia, ossessioni, inibizioni, ripetizioni relazionali, difficoltà affettive: tutto questo non accade fuori dalla parola. Anche quando il soggetto dice “non so spiegarmi”, “non riesco a dirlo”, “non ha senso”, sta comunque dicendo qualcosa. Sta parlando, proprio attraverso il suo sintomo.

Il sintomo è un discorso che non passa dalla coscienza, ma che insiste.

È una frase che si ripete, una domanda che ritorna, un messaggio che non ha ancora trovato ascolto.

L’inconscio come discorso dell’Altro

Per comprendere questo punto, è necessario fare un passo ulteriore. La psicoanalisi, soprattutto nella rilettura di Jacques Lacan, afferma che l’inconscio è il discorso dell’Altro.

Cosa significa?

Significa che il soggetto non inventa da zero le parole con cui parla di sé, del proprio desiderio, della propria sofferenza. Il linguaggio lo precede. Le parole arrivano dalla famiglia, dalla cultura, dalle aspettative, dai legami affettivi, dai discorsi ascoltati molto prima di poterli comprendere.

Il soggetto articola la propria domanda a partire da un codice che non ha creato lui. Anche quando parla di ciò che sente come più intimo e personale, lo fa con parole che vengono da altrove.

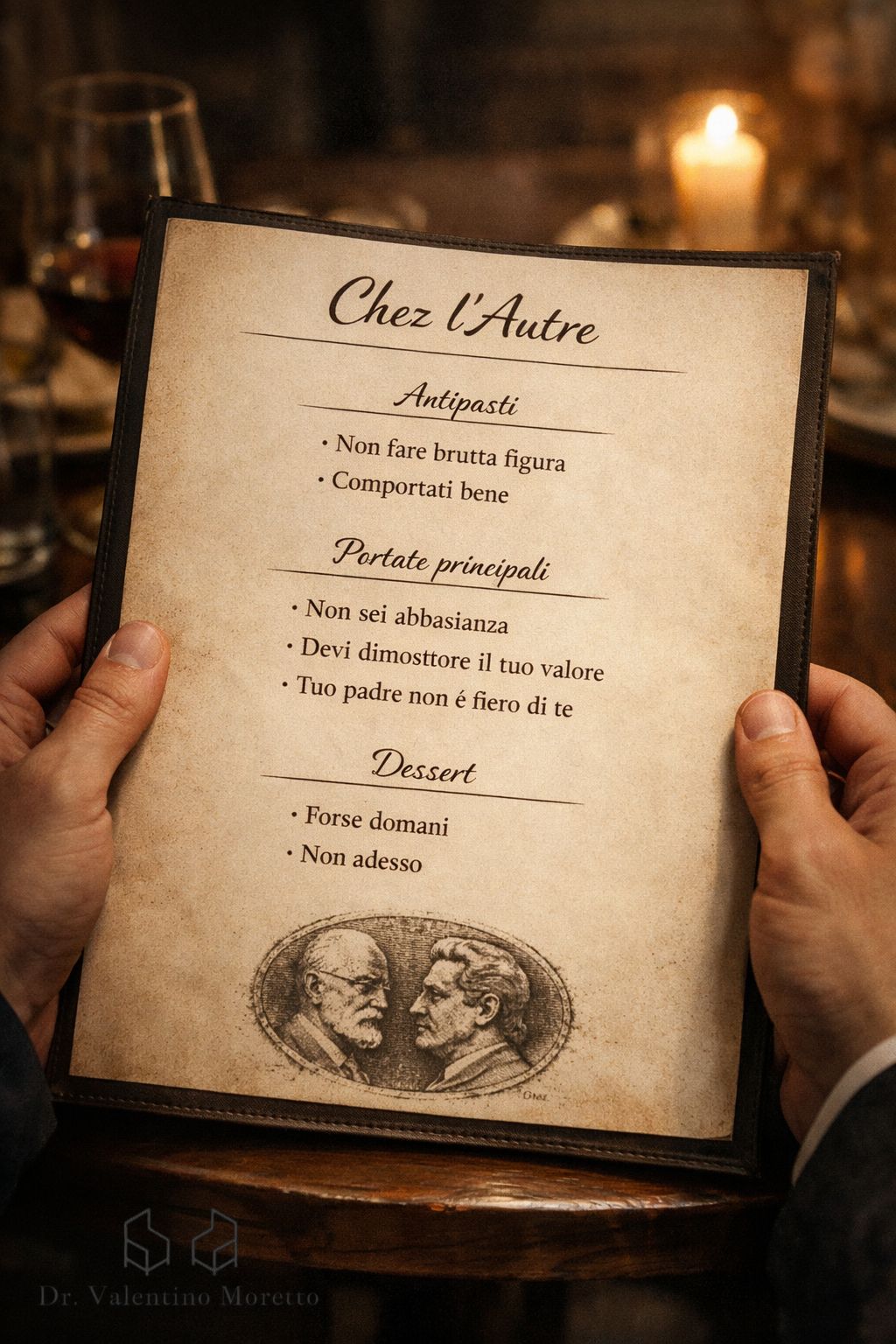

La metafora del ristorante: scegliere dal menù dell’Altro

Per rendere questo concetto più comprensibile, può essere utile una metafora semplice.

Entrare in un ristorante dà l’illusione di una scelta libera. Si sfoglia il menù, si decide cosa ordinare, si sente di esprimere una preferenza personale. Ma quella scelta avviene all’interno di un limite preciso: si può ordinare solo ciò che è già scritto nel menù.

Non si può chiedere qualcosa che non esiste.

Non si può uscire dal linguaggio del ristorante.

Allo stesso modo, quando una persona formula una domanda (in terapia, nelle relazioni, nella vita) lo fa scegliendo tra parole che sono già disponibili. La domanda passa sempre dal linguaggio dell’Altro.

Questo non significa che il soggetto sia passivo. Significa che la sua libertà è sempre intrecciata a un’eredità simbolica. Il sintomo stesso è una modalità particolare di “ordinazione”: una combinazione singolare di elementi già presenti nel menù.

Perché il sintomo si ripete?

Questa prospettiva permette di comprendere un’esperienza molto comune: la ripetizione.

Molte persone raccontano di cambiare contesti, relazioni, lavori, città, ma di ritrovarsi sempre davanti allo stesso tipo di sofferenza. Come se il problema cambiasse forma, ma non struttura.

È come entrare ogni volta in un ristorante diverso e ordinare sempre lo stesso piatto.

Il sintomo insiste perché dice qualcosa che non è ancora stato ascoltato. Non perché il soggetto non si impegni abbastanza, ma perché la domanda resta intrappolata nelle stesse parole, negli stessi significanti, negli stessi discorsi dell’Altro.

Parlare non basta: occorre ascoltare ciò che si dice

Da qui deriva un punto cruciale: il lavoro analitico non consiste semplicemente nel parlare di più o nel trovare “le parole giuste”.

Non si tratta di inventare un nuovo linguaggio, né di sostituire un discorso negativo con uno più positivo. L’analisi non riscrive il menù e non aggiunge piatti migliori.

Il lavoro analitico consiste piuttosto nel permettere al soggetto di ascoltare ciò che sta già dicendo, anche, e soprattutto, attraverso il sintomo.

Ascoltare dove si ripete una parola.

Dove una frase torna sempre uguale.

Dove una domanda resta sospesa.

In questo senso, sciogliere il sintomo attraverso le parole non significa spiegarlo, interpretarlo dall’esterno o normalizzarlo. Significa creare le condizioni perché quel discorso possa emergere e trovare una nuova posizione.

L’etica della psicoanalisi

Questa concezione del lavoro clinico implica anche una precisa posizione etica.

La psicoanalisi non promette una guarigione intesa come ritorno a una pienezza originaria. Non propone un ideale di funzionamento “corretto” a cui conformarsi. Al contrario, assume che la mancanza sia strutturale e che il soggetto sia attraversato da un desiderio che non può essere completamente soddisfatto.

Il sintomo segnala proprio questo punto: dove il soggetto incontra il limite, dove qualcosa non si chiude, dove il discorso dell’Altro non basta più.

L’analisi non elimina questo punto, ma lo rende abitabile.

Quando inizia davvero un lavoro su di sé

È quando una persona può riconoscere che la propria sofferenza non è un errore da cancellare, ma una forma di discorso, che il lavoro analitico può cominciare davvero.

Non nel momento in cui si chiede una soluzione rapida.

Ma nel momento in cui si accetta di interrogare ciò che si ripete.

Di ascoltare ciò che insiste.

Di prendere sul serio le parole che il sintomo pronuncia al posto nostro.

In questo senso, la psicoanalisi non offre risposte preconfezionate. Offre uno spazio in cui la domanda può finalmente essere ascoltata, senza essere ridotta o zittita.

E forse è proprio lì, in quel punto di ascolto, che qualcosa può iniziare a sciogliersi.